1 終わらない原発事故被害

あらゆる災害や事故は、その規模がいかに巨大であったとしても、時間の経過とともに風化していくのが世の常でしょう。世界史に残る過酷事故が発生した今回の原発震災も、その例外ではなかったのだと思います。実際に、事故を起こした原発がこれ以上被害を拡大させる恐れがなく、既に発生した被害についても適切かつ十分な対処がなされているのであれば、人々の関心が薄れていくことも、問題がないとは思いませんが、ある程度は理解できます。

帰還困難区域を横断する国道114号線 は、自動車のみ2017年9月に通行止が 解除されましたが、近隣の住民が戻る目途はいまだ立っていません。出典:経済産業省ウェブサイト internet archive wayback machine 2017.10.29アーカイブ https://web.archive.org/web/20171029231142/https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2017/0915.htmlより。

しかし実際には、原発事故の現場は収束からほど遠い状況にあります。放射線量が高すぎて被害状況の確認ができない原子炉がいまだに三基も存在し、汚染水発生防止のためとして354億円ともいわれる国費が投入された凍土壁による対策も十分な効果がみられないまま、汚染水の海洋放出が2020年に政府から提案され、一部の市民から批判を受けました(※3) 。世界でも前例がないとされる燃料デブリ(※4) の取り出しは難航しており、予定通り計画は進んでいません(※5) 。

さらに放射能汚染を受けた地域の住民は、年間追加被ばく線量は事故前の20倍、放射性廃棄物は80倍に緩められた基準のもとで生活することになりました(※6) 。低線量被ばくのリスクについても「専門家」が異なる意見を唱えるなかで、不安を感じている人々が少なくありません。また2020年12月現在避難を続けている人数は、登録されているだけでも福島県外避難者が29,307人、福島県内避難者は7,235人に上っています(※7) 。ところが、避難指示区域の解除に伴い、これらの避難者への支援も次々に打ち切られているのです。

このように原発事故による被害の影響は現在も続いている一方で、まるですでに収束したかのように、事故とその被害がよく見えず、さらにそれらが語られない状況を、どのように理解したらよいのでしょうか。世界史に残る最悪レベルの過酷事故が発生したにもかかわらず、その同時代に生き、事故によるリスクを背負ってしまった日本社会に暮らす人々が、まるで事故とその被害に無関心であるかのように見えます。

※3【市民から批判】

出典:原子力市民委員会(2020)「声明: 政府は福島第一原発ALPS処理汚染水を海洋放出してはならない 汚染水は陸上で長期にわたる責任ある管理・処分を行うべきである」(2020年10月20日)

※4【燃料デブリ】

燃料デブリとは、事故の際に原子炉の内部にあった核燃料が溶け、さまざまな構造物と混じりながら冷えて固まったもの。2019年に福島第一原発第2号機で行われた調査では、燃料デブリが見つかった原子炉の下の放射線量率は、1時間あたり6.4 Sv(シーベルト)から7.6 Svであった。この値は人が1時間ほど浴びると死に至るレベルの被ばくをする値であり、さらに格納容器内の原子炉を支える土台の周りでは、1時間あたり推定で最大43 Svを計測したと報道されている。

出典:NHK(2019)NHKウェブサイト「福島第一原発2号機 デブリで極めて強い線量」『NHK政治マガジン』(2019年2月28日)https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/14809.html より引用。

※5【計画は進んでいません】

出典:東京電力「中長期ロードマップの進捗状況(廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議)」アーカイブ https://www.tepco.co.jp/decommission/information/committee/roadmap_progress/2020-j.html 2020年 より。

※6【緩められた基準】

日本における公衆の年間追加被ばく線量は年間1 mSv(ミリシーベルト)であるが、日本政府が採用している避難指示解除の基準は年間20 mSvである。また事故前の放射性廃棄物の基準は、放射性セシウム134および137ともに1キログラムあたり100 Bq(ベクレル)であったが、事故後に成立した特措法によって、福島第一原発事故による放射性セシウムで汚染された廃棄物は8000 Bqに引き上げられている。

出典:復興庁ウェブサイト 原子力災害対策本部・原子力被災者生活支援チーム「参考資料一 避難指示区域の見直しにおける基準(年間20 mSv基準)について」2012年7月より引用。環境省廃棄物・リサイクル対策本部「100 Bq/kgと8000 Bq/kgの二つの基準の違いについて」 より。

※7【避難を続けている人数】

出典:福島県ウェブサイト 福島県災害対策本部(2021)「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報(第1772報)」(2021年1月8日)より。

2 被ばくに慣らされていく事故後の社会

筆者の専門分野は社会科学に属し、国際連合(国連)という国際機構の安全保障制度の研究を行ってきました。特に冷戦後の世界において、武器をもたない一般市民が戦争や内戦、集団殺害行為の犠牲となる割合が増加していることに注目し、国連はいかなる対応ができるのか(※8)について研究していたところに、2011年3月の原発震災が発生しました。まさか「平和国家」となった日本において、旧ユーゴスラビアやシリアのように多数の「国内避難民」が発生するとは夢にも思っていませんでしたが、しかしそれが現実となったのです。私が生活する栃木県には、隣接する福島県から連日多数の避難者が押し寄せました。さらに原発の冷却が進まないなか、栃木県を含む関東一帯も含めて、汚染によって居住不可能となる可能性に日夜怯えながら、事故の推移を見守るしかありませんでした。

事故当時に最も衝撃的だったことは、事故直後から正確な情報が迅速に政府や自治体から住民に伝えられず、住民の安全確保が最優先とはされなかった、またはそのための対応能力を行政機関が持ち合わせていなかったという事実でした。電力会社や政府の責任者も含めて、事故の収束方法について確かな見通しをもっている様子もなく、場当たり的な対応(※9)が続けられていたのです 。何に気を付けて、どのように生活すればよいのか、避難をすべきか否かを判断する情報を得るには、海外のメディアや関連機関のサイトを閲覧するほかなく、これらの情報を自ら探すことができない人々が取り残されていく現実を、目の当たりにすることになりました。

※8:国連はいかなる対応ができるのか】

出典清水奈名子(2011)『国連安全保障体制と文民の保護 ―多主体間主義による規範的秩序の模索』日本経済評論社。

※9【場当たり的な対応】

東電や政府による対応の問題点は、以下の報告書に詳しい。

出典:国会 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(2012)『国会事故調 報告書』。

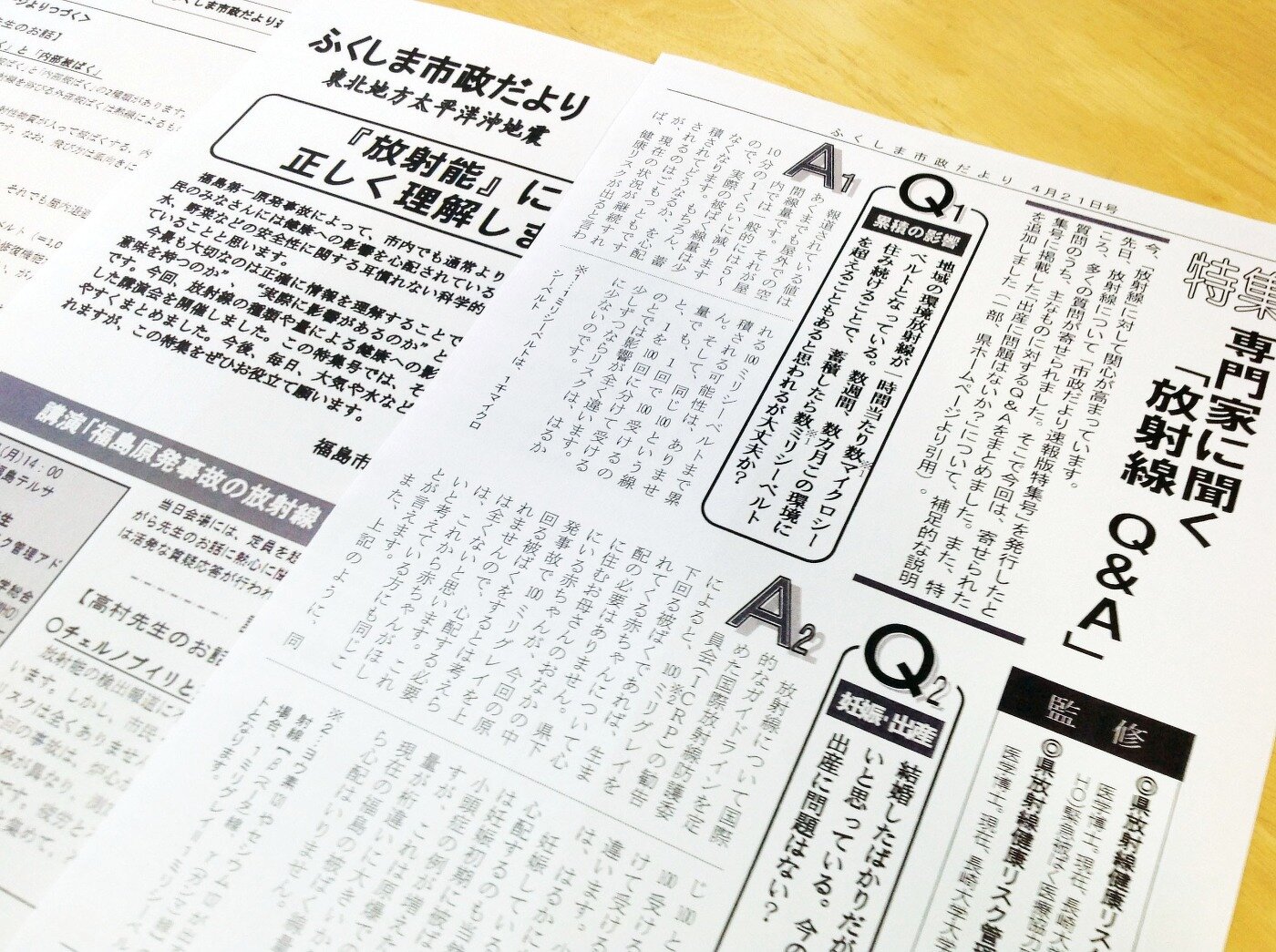

2011 年 3 月、4 月に発行されたふくしま市政だよりには、「通常通り」に生活して問題ないという専門家の言葉が並 んでいました。出典:福島市(2011)「ふくしま市政だより 東北 地方太平洋沖地震特集号」

「ふくしま市政だより 4 月 21 日号」

加えて、放射能汚染に関する詳しい情報が得られないまま、「非常時こそ平常心で行動する」ことが各所で推奨され、「通常通り」に学校も企業も活動を続けることが求められました。破滅的な戦争に国家総動員で突き進んでいった時代は、まさにこのような状況だったのではと、思わざるを得ませんでした。多くの住民の「人間の安全保障」が危機に晒されているにもかかわらず、国家はその安全を保障することを最優先にしていないという現実、そしてその問題を批判的に問うことすらできないほどの、通常の生活に戻そうとする社会的圧力が、危機的状況を常態化させ、被ばくすることに慣らされていくかのように感じました。日常的に摂取する食品には放射性カリウムによる内部被ばくがあること、レントゲンやCTスキャン、飛行機の利用による外部被ばくとの比較でいえば、事故後の低線量被ばくは問題ではないといった情報が、多くの「専門家」によって提唱されるようになったのです (※10)。被ばくはどんなに微量であっても避けるべきである、とされてきた従来の原則がまるでなかったかのような言論空間を、事故後の日本社会は、なかでも特に被災地域は経験してきたと言えるでしょう。

※10【低線量被ばくは問題ではない】

出典:復興庁ウェブサイト 内閣府他(2014)『放射線リスクに関する基礎的情報』(2014年2月)より。